- (PR)

デパート(百貨店) お中元・サマーギフト2026

百貨店(デパート) お中元一覧

| 三越伊勢丹 オンラインストア三越 | 三越伊勢丹 オンラインストア伊勢丹 | 小田急 オンラインショッピング | |

|---|---|---|---|

| 東武オンラインショップ | 大丸松坂屋 オンラインストア | 京王ネットショッピング |

|---|---|---|

お中元をカテゴリーで選ぶ

お中元といえばデパート(百貨店)

お中元の贈り物は、信頼と安心感がある百貨店(デパート)が良いでしょう。

特に、大事な方や目上の方などに対してはデパートのお中元を利用するのが良いと言われてます。

- 有名デパートの包装紙による贈り物だと、高級感と安心感がある。

- また、百貨店(デパート)は、商品のクレーム対応も丁寧。

一方、最近では、お中元を贈らず、デパート、

は気軽に夏向けギフトを贈れることを謳ってますので、お中元を贈るほどではない親しい方には、そちらの通販の利用もありですね。

さて、百貨店(デパート)のお中元売り場は、この時期とても混雑します。

混雑した繁華街のデパートに足を運ぶというのは、大変でしょうし、コロナ禍が収束するまで、店舗へ行かないほうが安全とも言えます。

そこで、お勧めなのが「デパートのオンラインストア」の利用です。

もともと、ギフト商品が充実してましたが、コロナ禍によるネット購入の増大に対応して、さらなる商品の充実、オンラインストア限定の特典と、スマホでの操作性の向上などの改良を加えられまして、家庭内はもちろんのこと、いつでも、どこでも、商品を閲覧、注文ができます。

忙しい方にもピッタリですね。

デパートのオンラインストアのメリット

- オンラインストア限定のお中元品を用意しているデパートもある。

- ほとんどの商品は全国送料無料か、低価格の一律送料でお届け先まで配達してくれる。

- インターネット限定の早期割引や特典プレゼントキャンペーンもあり!

- 各百貨店(デパート)で趣向を凝らしたお中元品企画を用意している。

- デパートの会員なら、一部の商品を除いて、店舗でのショッピング同様に通常、割引も受けられる。

お中元はインターネット通販から贈りましょう♪

お中元のインターネット通販、人気お取り寄せオススメ商品の紹介です。

子どもから大人まで、幅広い年齢層に喜んで頂ける夏にぴったりのギフトから法人向けのお中元商品まで紹介しています。

お中元をネット通販で贈るメリット

ネット通販で簡単にお中元を配送で贈る場合は、時間を気にせず自分のペースで商品を選ぶことができますし、より多くのバリエーションの中から商品を選ぶことができます。

しかも多くのネットショップでは、お中元の時期に特集を組んだり、お中元専門サイトを設けているほどです。

また、ネット通販でお中元を購入すると、金銭的にお得に購入することが出来るのです。

ネット通販で贈るとリアルな店舗で購入するよりも、数パーセント安く購入することが出来たり、ポイントが付与されることでお得になることがあります。

また、購入時には、お中元限定の送料無料や早期特典といったお得なサービスを受けられる場合もあります。

さらに、デパート(百貨店)からお中元を配送する場合は、百貨店発行のクレジットカードを持っていると、カードのポイントが貯まるのに加え、そのデパートカードの様々な特典が受けられます。

混雑を避けれて快適なお買物が出来る

実店舗でショッピングをするのは実際に物を見ることができるのでいいこともありますが、デパートや、例えば、シャディなどのリアルなお店は、混雑するから苦手、疲れる、という人でも、ネットショッピングを利用すれば、そのまま品物を贈ることができます。

ネット通販で購入する場合は、時間を気にせず自分のペースで商品を選ぶことができますし、より多くのバリエーションの中から商品を選ぶことができます。

そして、ご当地の物や少し離れた場所にしか売っていないような品物を、ネット通販では購入することができます。

店舗によっては、日時指定やクール便といった宅配サービスを行ってくれるところもあります。

また、お中元となると、熨斗(のし)紙の種類や宛名の書き方など、何かと準備に不安を感じたことがある方も多いのではないでしょうか。

そんなときでも、ネット通販なら心配ご無用です♪

包装やのし紙を付ける手間が省けるだけでなく、直接贈り先へ、ご近所・遠方関係なく配送することができます。

品物の見やすさ、選びやすさも抜群なのが、インターネット通販です。

商品をジャンルごとに選べるのはもちろん、予算に合わせて選ぶこともでき、パソコンやスマートフォンを通して日本全国のご当地ものなど近くで買えない商品も豊富なラインナップから検討することができます。

普段の買い物では躊躇しがちな傷みやすい生もの、缶や瓶のセットなども重さを気にすることなく配送できる点もうれしいところです♪

お中元をネット通販から贈るメリットまとめ

- 包装やのし紙を付ける手間が省ける

- 実店舗購入より、数パーセント安く購入することが出来たり、ポイントが付与されることでお得になることがあり

- 送料無料や早期特典といったお得なサービスを受けられる場合もあり

- 家族と画面を見ながら相談できる。

- 予算別やカテゴリー別で選びやすい。

- 日本国内のものだけでなく、海外のものも贈れる

- 送付先リストなどを利用して、贈り先の一括管理ができる。

- 時間を気にせず購入できる

- 相手が喜びそうな商品をじっくり検討できる

- ご当地ものなど近くで買えない商品が買える

- 安い商品を見つけやすい

- 離れている相手にも贈れる(自分の自宅へ持ち帰らなくてよい)

- 缶や瓶のセットなど大きなもの、重いものも楽々贈れる

- 実店舗では扱われていない商品やサービスが見つかる

お中元のギフト商品は お肉はいかが?

お中元にお肉を贈るのが喜ばれています。先方が喜ぶお中元を検討しているのであれば、ブランド牛のような高級肉がおすすめです。

お中元にお肉が喜ばれている理由は・・・、

- 高級なお肉を食べる機会が少ない

- ブランド牛のような特別なお肉に高級感・特別感ある

- お肉を嫌いな人が少ない

などがあげられます。

ブランド牛各種について

但馬牛(たじまうし)

全国の黒毛和種は、一頭の「但馬牛」から始まりました。

2012年(平成24年)、「全国和牛登録協会」の調査で、日本の黒毛和種の99.9%が岐阜県香美町(かみちょう)小代(おじろ)区で産まれた「田尻号(たじりごう)」という一頭の牛から受け継がれていったものであると証明されました。

日本が世界に誇る和牛の中でも高品質とされる銘柄「神戸ビーフ」「松阪牛(まつさかうし)」「近江牛(おうみぎゅう)」「飛騨牛」など、

このブランド牛と呼ばれる銘柄牛肉の素牛が和牛最高峰といわれる「但馬牛(たじまうし)」です。

「たじまうし」、「たじまぎゅう」、本当は何て呼ぶの?

上記の通り、「但馬牛(たじまうし)」とは、兵庫県産の黒毛和種の和牛の事です。

この「但馬牛(たじまうし」からとれる牛肉のブランドのひとつが「但馬牛(たじまぎゅう)」です。

つまり、「たじまうし」は生牛、精肉ということなのです。

但馬牛(たじまぎゅう)ブランドは神戸肉流通推進協議会による基準を満たして生産され、協議会が定める格付け基準を満たした牛肉に対して許される呼称なので、味も品質も間違いありません!

黒毛和牛の99.9%が、但馬牛(たじまうし)の血を引いていると言われています。

ちなみに、米沢牛・宮崎牛・飛騨牛・佐賀牛・前沢牛・仙台牛・鹿児島牛などのブランド和牛も、但馬牛(たじまうし)の子牛を素牛とうしとして肥育や改良が行われた黒毛和牛であり但馬牛(たじまうし)血を引いています。

松坂牛(まつさかうし/まつさかぎゅう)

松阪牛は但馬牛の他、黒毛和牛種の子牛を全国各地から買い入れ、三重県松阪市及びその近郊で肥育された未経産の雌牛のことです。

松阪牛の定義

- 黒毛和種、未経産の雌牛

- 松阪牛個体識別管理システムに登録されていること

- 松阪牛生産区域(旧22市町村)での肥育期間が最長・最終であること

- ※生後12ヶ月齢までに松阪牛生産区域に導入され、導入後の移動は生産区域内に限る。

熊野牛(くまのぎゅう)

紀州和歌山の熊野牛のルーツは、平安時代中期頃から、中世熊野詣の盛期に京都から連れてこられた荷牛とされており、その後は農耕用の耕牛として利用されてきました。

これを肉用牛とする為、和歌山県内の畜産関係者協力のもと、但馬牛の血統を取り入れて品種改良がなされ「熊野牛」として地域ブランド化が行われました。

緑豊かな山々から湧き出る美しい水と100%植物性飼料を十分に与え、丹精を込めて育てられたブランド牛が和歌山県が誇る熊野牛であります。

神戸ビーフ

KOBE BEEF(神戸ビーフ)は、世界で知られているブランド牛です。

神戸牛は、兵庫県で生産された「但馬牛」(たじまうし)からとれる枝肉が一定の基準を満たした場合に呼称されるブランド名で日本三大和牛の1つです。

兵庫県内で、但馬牛を含む和牛が年間7万頭弱処理されますが、神戸ビーフはわずか3000頭ほどしか残らない、貴重な品種です。

神戸牛の定義は、昭和58年、神戸肉流通推進協議会において定められています。

現在は以下のような指定になっています。(2017年11月現在)

- 兵庫県産(但馬牛)の未経産牛去勢牛であること

- 肉質等級は、脂肪交雑のBMS値No.6以上であること

- 歩留等級は、AかB等級であること

- 枝肉重量は、雌は、270kg以上から499.9kg以下とする。去勢は、300kg以上から499.9kg以下とする。

神戸ビーフの肉質はきめが細かく、脂肪の質が高く融点が他の和牛よりも低いために食べた際に脂っこさを感じにくいのが特長です。

その認定基準は日本一厳しいと言われる神戸ビーフは、兵庫県内の指定生産者のみによる繁殖と肥育が行われており、静かでストレスのない環境の中、安全な飼料と六甲の栄養豊かな名水、そして時間と情熱をかけて育てられ、兵庫県内の指定食肉センターで処理されています。

米沢牛(よねざわぎゅう)

米沢牛の専門店「さかの」

明治時代に自然豊かな雪深い里、山形県米沢に赴任していた英国人洋学教師チャールズ・ヘンリー・ダラス氏が、米沢牛の美味しさに驚嘆し、任期を終え横浜の居留地に戻る折り、お土産として牛を持ち帰って、知人に振る舞ったことが、米沢牛ブランド・ストーリーの始まりです。

明治中頃には、西置賜郡添川村(現在の飯豊町添川)佐藤吉之助という人が、横浜の問屋と特約し販売したところ文明開化の波に乗り、あっという間に「米沢牛」が広く世間に知られるようになりました。

「米沢牛」の定義は、

- 品 種/ 「黒毛和牛」

- 未経産雌牛

- 畜時月齢「満30月」以上

- 山形県内で飼養された期間が最も長く、かつ、当該期間が18月以上

- 肉質等級「A-5」のうち霜降り具合「BMS No.10」以上

米沢は山形県の最南端に位置し、山形県の母なる川「最上川」の源流である吾妻山等の連山に囲まれた盆地で夏は暑く冬が寒い、寒暖の差が激しいところです。

豊かな山々から湧き出る清らかな水と、水稲単作地帯ゆえに稲わらが豊富にあり米沢牛の質をさらに高めております。

現在、和牛肉「米沢牛」は屈指のブランド牛(日本三大和牛)として全国的に評価されています。

米沢牛の専門店「さかの」

飛騨牛(ひだぎゅう、ひだうし)

「飛騨牛(ひだぎゅう、ひだうし)」は、岐阜県の主に飛騨地方で肥育される黒毛和牛の牛肉です。

全国有数のブランド和牛としての地位を築いた「飛騨牛」。

その肉は、きめ細やかでやわらかく、網目のような美しい霜降りと口のなかでとろける芳醇な香りと味わが特長です。

飛騨の恵まれた自然環境、広大な大地、清らかな水、澄み渡った空気、そして季節の寒暖差と昼夜の気温差などの自然の恵みを存分に受け「飛騨牛」はつくられます。

飛騨牛の定義は、

- 飼養期間が最も長い場所が岐阜県である

- 飛騨牛銘柄推進協議会登録農家制度にて認定・登録された生産者により肥育されている

- 14ヶ月以上肥育された黒毛和種の肉牛である

- 公益社団法人日本食肉格付協会が実施する牛枝肉格付により肉質等級5等級・4等級・3等級と格付けされたものである

- これら4つを満たしたことを協議会事務局が確認し、認定したもの

「飛騨牛」と認定した場合には、飛騨牛表示ラベルを交付する。飛騨牛表示ラベルには、肉質等級、生産者住所氏名、個体識別番号、認定日を明記する。

飛騨の恵まれた自然環境と長い年月をかけて造り上げられた血統。そして優れた生産技術が織りなす「飛騨牛」をぜひご賞味下さい。

京丹波平井牛

『京丹波平井牛』は、七百年以上の歴史を誇る「京都牛」の繊細な味わいと上品な舌触りは美味の贅を極めた逸品です。

「京都牛」は延慶3年(1310年)に書かれた日本最古の和牛書「国牛十図」に「丹波牛」として取り上げられるほど伝統があります。

京丹波平井牛は、日本3大和牛の「神戸牛」「松阪牛」「近江牛」に勝るとも劣らない肉質であるとともに、高度な衛生管理のもとで生産され、生産履歴を追跡するシステムにより、安全・安心な牛肉として数々の賞を受賞してきました。

地下150mから汲み上げた京都のおいしい天然水を飲み、成長段階に合わせて与える良質の草や穀物により肉質がつややかで豊かな風味を帯びているのが特徴です。

まだ一般的に認知度は低いものの多くの著名な料理人達が絶賛しています。

前沢牛(まえさわうし、まえさわぎゅう)

前沢牛は、岩手県奥州市前沢の限られた地域でのみ生産されているため、非常に生産量は少ないですが、数々の賞を受賞した日本屈指のブランド牛です。

恵まれた自然とたくさんの愛情で育った前沢牛は、豊かな大地が育む良質な肥料、牛たちにとって暮らしやすい気候、生産者によるストレスをかけない環境づくりや、愛情豊かな飼育によって生まれます。

鮮やかな霜降り、とろけるような舌ざわり、そして風味。三拍子が見事に揃った極上品です。

前沢牛の定義は

- 品種は黒毛和種であること。

- 出生地が子牛登記証等で確認できること。

- 前沢地域在住生産者が1年以上飼養し、飼養期間も前沢地域が最長かつ最終飼養地であること。

- 肉質等級は「4」以上で歩留等級が「A」又は「B」。

- 商標登録している「岩手ふるさと農業協同組合」を通じて出荷されること。

前沢牛の歴史

前沢の地で和牛肥育が始まったのが昭和40年代、当初は「岩手のガリ牛」と酷評を受けましたが、度重なる生産者の情報交換と、「全国でトップをとる」当いう目標に生産者が一丸となって取り組み続けた結果、昭和53年には東京食肉市場で当時の最高販売価格を更新。

全国で最も権威のある牛肉品評会である全国肉用牛枝肉共励会で名誉賞を受賞するなど、前沢牛の名声が全国に広がりました。

小形牧場牛

A3-A5等級 小形牧場牛 赤身ステーキ300g(50g×6)

「小形牧場牛」は、黒毛和種の銘柄牛で、前沢牛を肥育している小形牧場より、前沢牛としてJAを通さずに出荷される小形牧場独自の銘柄牛です。

社団法人日本食肉格付協会の定める枝肉の格付基準が「A」3ランク以上の歩留等級が「A」または「B」であることを条件とした前沢牛オガタの自社ブランド牛です。

極上の霜降りはほのかな甘みがあり、牛肉の旨味が凝縮された逸品となっております。

近江牛(おうみうし/おうみぎゅう)

日本最大で最古の琵琶湖がある滋賀県。

豊かな自然の中で育てられた近江牛は、元々は農耕に使われていた但馬系の牛がそのルーツです。

滋賀県が誇るブランド牛「近江牛」は、世界最古のブランド牛。400年の歴史があります。「神戸牛」の歴史が約130年、「松阪牛」で100年。近江牛は圧倒的な歴史を有しています。

近江牛の歴史は、食肉禁止だった江戸時代の彦根藩(現滋賀県彦根市一帯)だけは唯一、牛の屠畜が許され、牛肉は滋養の薬「反本丸(へんぽんがん)」として全国の諸侯に振舞われていました。

「近江牛」というブランド名はありませんでしたが、彦根牛肉として知られていたようです。「近江牛」の地域ブランド化は1951年、近江肉牛協会の設立によって本格的に始まりました。

清冽な水や栄養バランスに配慮された飼料で育まれたその肉質は霜降り度合が高く、特有の香りと肉の柔らかさが特徴で、多くの方々から高い評価をいただいております。400年の伝統の職人の知恵・技、安心・安全の近江牛をお届けいたします。

「お中元」とは?

お中元の由来

近頃は「お中元をお互いに贈らないようにしよう」 という話も聞きます。

そもそも、「中元」とは何でしょうか?

もともとは中国の道教の節句で、神様に供物を献上して祝う日でした。

「中元」は、本来は道教の行事「三元」の1つで、旧暦7月15日。

1月15日の上元、7月15日の中元、そして10月15日の下元です。

「三元」の由来は、中国の道教の神様には、天官大帝・地官大帝・水官大帝という3柱の神様がおり、それぞれの誕生日が

- 旧暦1月15日(上元) ;天官大帝(天神様)

- 旧暦7月15日(中元) ;地官大帝(慈悲神様)

- 旧暦10月15日(下元);水官大帝(水と火を防ぐ神様)

となっていて、いずれも厄を祓う行事が行なわれる日からです。

このうち中元は罪が許される日として大事にされました。

お中元は、地官大帝(ちかんたいてい)の誕生日(旧暦7月15日[新暦8月中旬])を祝ったのが始まりと伝わっています。

人々は贖罪のために、お供えものを贈っていたといいます。

仏教の孟蘭盆会の行事と結びついた結果

この中元の慈悲神様が、仏教の孟蘭盆会(うらぼんえ=お盆)の行事と結びついて日本に伝わ伝わり、7月15日に仏様に供える供物を親類や隣近所に贈る習慣ができたようです。

今でも中元といわず「盆礼(ぼんれい)」と呼んでいるところがあるのは、このためと思われます。

また、八朔(はっさく=田の実の節供)という、初穂を贈る風習もお中元の起源の1つともいわれます。

こうした習慣が、江戸時代に庶民一般の贈答行事へと広まり、今日のようなお中元になりました。

当初は親戚などの身内相手の習慣でしたが、やがて、恩師や、知人、上司、取引先などお世話になっている人に感謝をする行事になっていったのです。

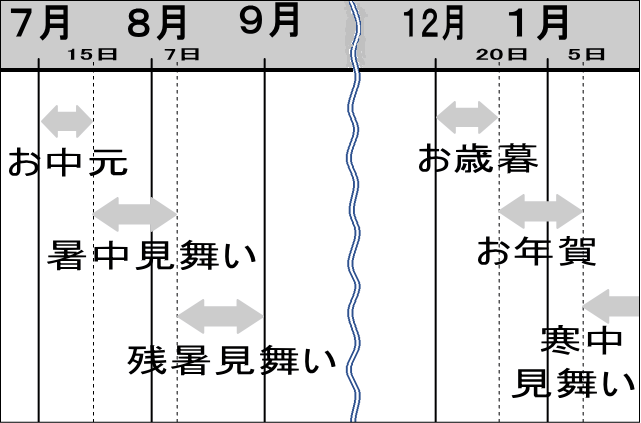

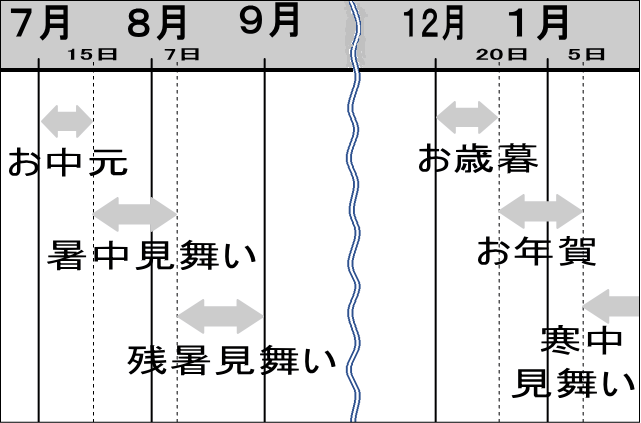

お中元を贈る時期

お中元を送る期間は、

- 関東地方は7月初旬~7月15日頃

- 関西以西は7月中旬~8月15日

が一般的です。

これらの時期を過ぎたら「暑中御見舞」、そして、関東地方では、立秋(8月7日ごろ)を過ぎたら「残暑御見舞」として贈ります。

お中元のマナー

贈り物の定番品

先祖への供え物という意味から、古くは、中元には素麺やうどんなどの麺類、小麦粉、米、お菓子、果物などを、新盆の家には提灯や線香を贈るのがしきたりでした。

今でも素麺やうどんはお中元の品として定番ですが、最近ではお盆の供え物という意味が薄れ、産地直送の品なども人気のようです。

相手の家族構成や好みを考えたうえで、喜ばれる品を選んで贈るようにしましょう。

喪中のお中元のマナー

お中元は日頃の感謝の気持ちを表すための贈り物なので、贈り主や受け手が喪中でも問題なく贈ることができます。

- ただし喪中で送る場合は、四十九日を過ぎた時期に贈るのがマナーです。

- 四十九日の間は、気分が沈んでいて、お中元をもらっても喜べない可能性が高いためです。

例えばあえて時期をずらして暑中御見舞いや残暑御見舞いとして贈り物をするのも良いでしょう。

もうひとつ注意したいのが、熨斗(のし)紙です。

紅白の水引など派手なものを避けて、熨斗を付けていない無地の白い紙に「お中元」もしくは「御中元」と書いて送るのがマナーです。

自分が喪中のときは?

相手が喪中のときのマナーと特に変わりません。

贈って問題はありませんが、相手が喪中のときと同様に四十九日の間は避けることと、のし紙に気を付けることが大事です。

しかし、喪中の由来は「死」を穢れたものとして行動を慎み、他者に迷惑をかけないというものであり、喪中の人からお中元を受け取ることを嫌がる人も少なからずいるかもしれません。

- 相手と自分どちらか、どちらも喪中の場合でも、基本的に贈っても大丈夫

- 熨斗のしに気を付ける

- 四十九日を過ぎていない場合は贈らない

- 送り状やお礼状の中で、おめでたい言葉や祝いの言葉は避ける

- 宛名を故人宛にしないように気を付ける

お中元を贈ってはいけない相手

世間には、贈答を受け取ることが禁止されている業種や会社があります。

一般的にお中元などの贈り物が禁止されているのは、

- 「公務員」

- 「一部の民間企業」

公務員は、利害関係者から金銭・物品の贈与を受け取ることが法律で禁止されています。

相手はお中元やお歳暮を受け取ることができませんので、贈ってしまうと、断り状と一緒に贈答品が返送される可能性が高いです。

相手が返品する手間もかかる上、気まずい気持ちにさせてしまうこともあるので、公務員の方にはお中元・お歳暮を贈らないよう注意しましょう。

一部の民間企業としては、大手企業や外資企業を中心にお中元やお歳暮のやりとりを一切禁止している場合があります。

経済的負担が双方にかかることや、上司から部下への人事評価の贔屓(ひいき)やパワハラにつながる可能性などのトラブルを防止する目的もあるようです。

仕事関係の人に贈る場合は、自分の会社や、取引先がどういった方針をとっているのか、下調べが必要です。

そうしないと、お中元を禁止している会社にお中元を贈ってしまった場合にも、返送される可能性があります。

また、会社としてではなく、個人的に仲の良い同僚や、お世話になった上司に個別に贈る分には問題ないことが多いです。

お中元とお歳暮、どちらが優先?

お中元とお歳暮、どちらか一方を贈りたい場合にはお中元ではなく、お歳暮を優先しましょう。

お歳暮は、暮れのあいさつとして贈るのがマナーです。

それは、「1年の感謝と、来年への挨拶が込められているからです。」

お歳暮の時期は、12月はじめから12月20日くらいまでですが、もし、贈る時期を逃したら、新年の「お年賀」として、また1月5日を過ぎたら「寒中見舞い」として贈りましょう。

「お中元」に関してのまとめ

贈る時期・表書き・品物・配送後・贈られたお礼

贈る時期

お盆を月遅れの8月に行う地域(関西以西)では、お中元も8月15日までに贈るのが通例になっているところもあります。

表書き

7月1日~15日

・御中元

・中元御伺

お中元後~立秋まで

・暑中御見舞

・暑中御伺

立秋を過ぎたら

・残暑御見舞

・残暑御伺

品物

- 贈る品物は相手の嗜好に合わせて選びましょう。

- 好みがわからないときは、家族構成や年齢を手かかりにして考えるとよいでしょう。

配送後

- 最近では、百貨店などから配送するのが主流になっていますか、送りっぱなしは失礼。

- 品物とは別にあいさつ状を送るのがマナーです。

贈られたお礼

- お中元やお歳暮には、基本的にお返しは必要ありません。

- 受け取ったらすぐにお礼状を書きましょう。

- 親しい間柄なら電話やLINEなどのSNSやメールでもOK。

法人向けお中元

シャディギフトモール

シャディギフトモールは、常時1万点以上の豊富な品揃えで、贈答品やご進物などの各種ギフト・お返しに最適です。のし・ラッピング無料、法人や団体の大口注文のお客様対応もおまかせ。

e87.com(千趣会イイハナ)

お肉専門ネット通販

米沢牛専門店・さかの

■このページの文章の参考書籍;

- 暮らしのならわし十二か月

- お正月からお祭り、七五三、冠婚葬祭まで 日本のしきたりが楽しくなる本

- 日本人のしきたりいろは図鑑

- 晋遊舎ムック 日本のしきたりがまるごとわかる本 令和三年版

- 三越伊勢丹の最新 儀式110番: こんなときどうする? 冠婚葬祭

以上の複数の書籍の文章をミックスして書き直しました。